2017年度 奨励賞

「ひきこもり」が「私」に投げかける問い

- 水田 奈穂さん

📝要旨📝

2015年の内閣府の調査によると、約54万人がひきこもりだ。しかし、調査対象である15歳から39歳以外を含めると「ひきこもり」は100万人以上いるともいわれている。精神科医の斎藤環(1961‐)は、ひきこもりを「(1)6か月以上、自宅に引きこもって社会参加をしない状態が続いている。(2)他の精神障害が、その第一の原因とは考えにくい」ものと定義した[i]。

筆者は教育実習でひきこもりの生徒に出会った。しかし、クラスメイトや教師から彼女の話を聞くことはなく、まるでクラスに所属していないかのようだった。石川良子(1977-)は、ひきこもりについて「社会参加の欠如そのものが問題なのではなく、むしろ社会参加の欠如がさまざまな『機会』を奪い、『ひきこもり』を長期化するメカニズムを生み出している環境こそ問題なのである」と述べる[ii]。つまり「ひきこもり」状態では、当人が「外」で得られたはずのものを獲得できない。それがひきこもり当人にとっての問題だ。人をひきこもり状態にさせた周囲の環境にも目を向けるべきである。ならば、教育実習で出会った彼女は「ひきこもり状態」のため、彼女が学校で得られたはずの「機会」を失っている。さらに彼女と関わり、クラスメイトが得るはずだった「機会」も失っている。逆にいえば、共同体が失われた現在、「ひきこもり」当人とその周辺の人々の関係性を考えることは、これからの共同体の在り方を考える「機会」になり得るのではないかと筆者は考える。以上のような疑問が、本論文を書くきっかけである。

まず、第1章では「ひきこもり」にまつわる歴史を振り返った。1960年代、「ひきこもり」の前段階となる「不登校」が表面化した当時は、学校へ行かない生徒は怠けとみなされ、強制的に学校へ連れていかれた。その後、教育問題が噴出し、親などから子どもがひきこもるのは「学校に問題がある」からだと抗議された。だが、1990年後半には、この抗議に共感できなかった不登校児が未解決のまま取り残され、学校期間が終了しても外に出ない子どもが、「ひきこもり」として語られるようになったのである。2000年には「ひきこもり」による凶悪な事件が起こり「ひきこもり」が社会問題となった。また、近年は長期・高齢化が進み、親なき後の「孤立したひきこもり」が現れるなど、問題が複雑化していっている。

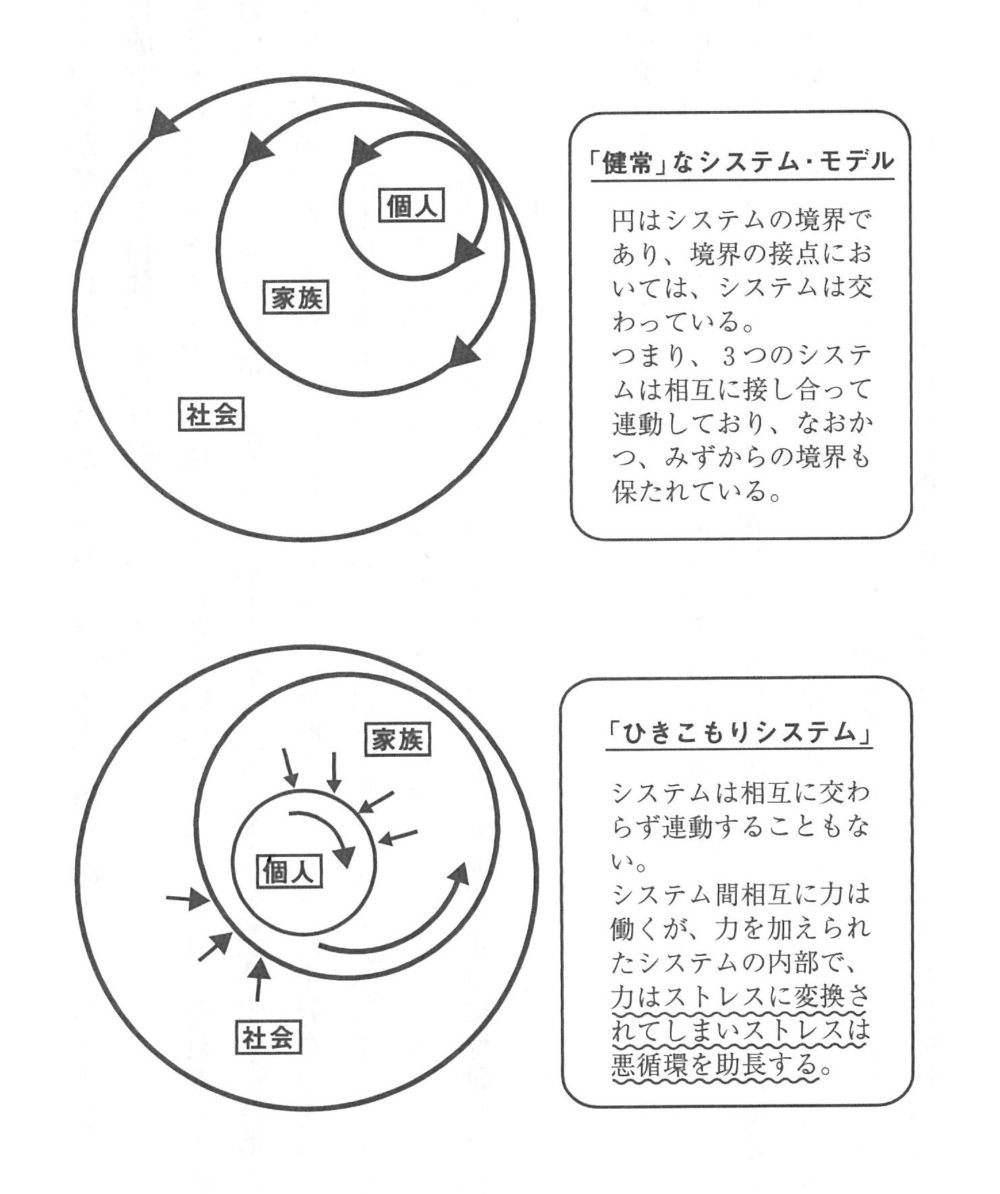

第2章では、ひきこもりはどのように起こるのかを検証した。斎藤が構造化した「ひきこもりシステム」(図1)をみると、ひきこもりは、個人、家族、社会の3つの接点が乖離している。接点とは双方向のコミュニケーションであり、3つがそれぞれ双方向のコミュニケーションが取れたとき、健常なシステムとして機能する。

(図1)健常なシステムとひきこもりシステム

また、不登校が問題となった1980年代、元教師の諏訪哲二(1941‐)は、子どもたちが「オレ様化」しているのを実感し始めたという。「オレ様化」した子どもは、自分の価値判断を客観的で正しいと思いこみ、まず自分の利益を優先し、消費者として振舞う。消費者が商品を買うときのように、何事にも事前にその価値がわかり、自分がこれから払う対価と釣り合うかを計算する。「わからないこと」は交換価値がないため、「ない」かのように振舞うのだ。人間関係においても同じく、彼らには「他者=理解不能なもの」は存在していない。

彼らは「ひきこもり」と同じように、「他者」から介入されることを拒む。「わからないこと」はないからだ。コミュニケーションの双方向性はないといえるだろう。これは、システムの接点の乖離が起きているといえるのではないだろうか。

このような「オレ様化」や「ひきこもり」が生まれたのは、1980年代である。高度経済成長や消費社会、インターネットの登場などによって、戦前から続いた農業社会を基盤とした共同体や、家父長制度によってある意味で安定していた家族内での役割が失われてきたことにある。つまり、子どもは消費行動で社会に参加する経験しか持っていない。また、テレビやインターネットの普及により、他者なしで自らの価値観を作り上げることが可能になったことが影響しているだろう。

思想家の内田樹(1950‐)は、社会集団は弱者を基礎として、弱者が団体を構成している一員として認識されるように設計されなければならないと言う。それは、私たちはかつて弱者であり、これからも弱者になりうるからだ。

ならば、以前のような共同体の形を知らない私たちが、再び「共同体的なもの」を作るためにどうすればよいのか。そこで、「ひきこもり」は共同体の在り方を示唆する者として考えられるのではないだろうか。ひきこもり当人は、本来は「私」たちと同じくここに存在するはずの者だ。しかし、引きこもってしまったがため、「私」たちには直接は見えなくなってしまった。それを「わからないもの」「いないもの」としてスキップしてしまえば、「私」たち自身もいずれ「いないもの」となる。ひきこもり当人が不在であることは「みえる」形で出現する。まずそこに目を向ければ、「他者=理解不能なもの」に目を向け、「共同体的なもの」を形成することになるのではないだろうか。こうして、「ひきこもり」のシステムも、接点を持って動き始める。