アンビバレントな眼差し

──アピチャッポン・ウィーラセタクン『Ashes』論──

- 呉屋 直さん

📝要旨📝

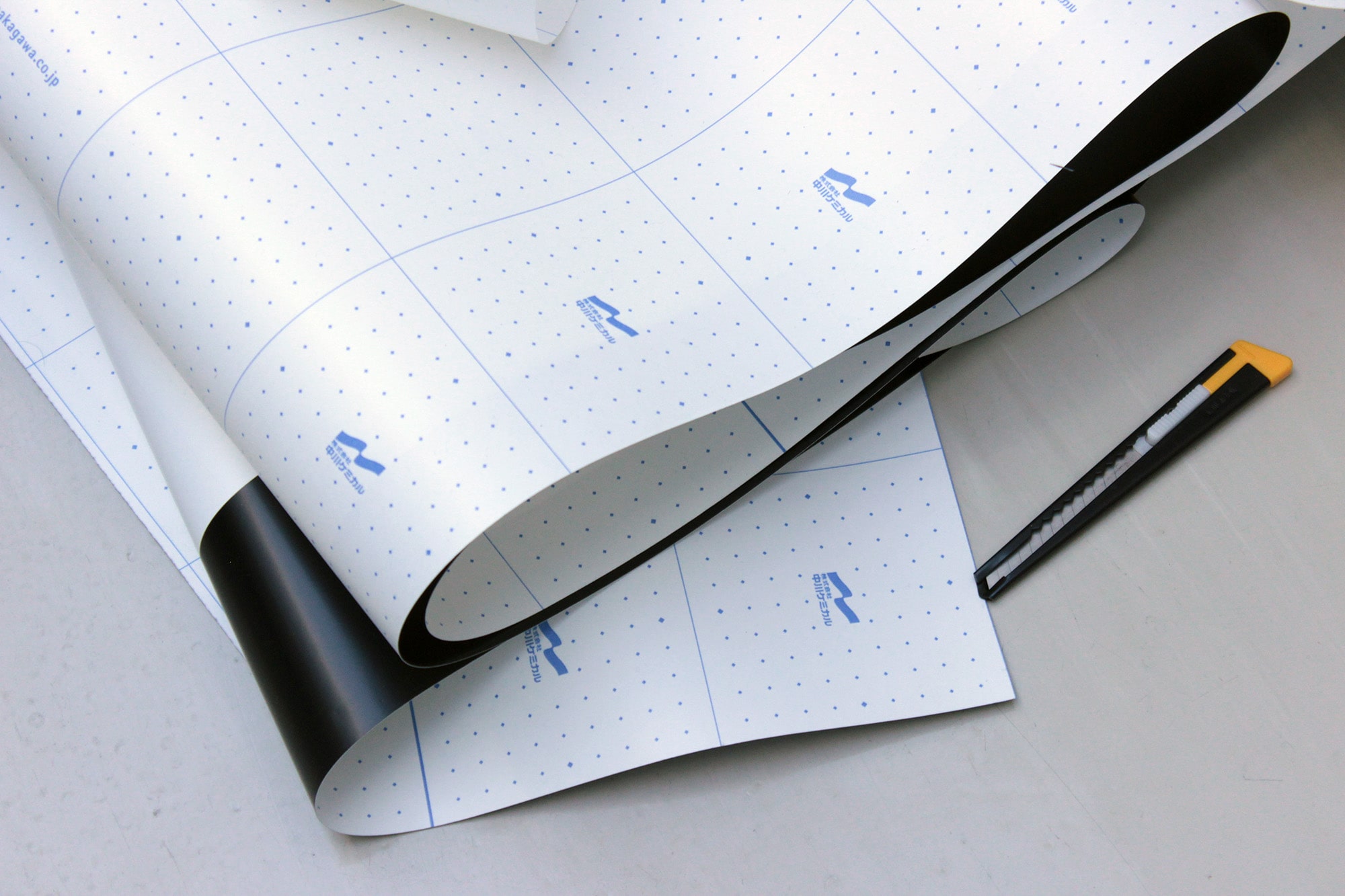

タイで活動する映画監督アピチャッポン・ウィーラセタクン(Apichatpong Weerasethakul, 1970-)による短編映画『Ashes』は、2012年に映画配信サイトMUBIと、トイカメラなどの写真機材を製造販売するLomography社の協力によって制作された映像作品である。MUBI上で公開されたこの作品では、アピチャッポン本人がカメラをまわし、タイの町や農村部の風景、動物など彼の日常を感じさせるようなパーソナルな映像がアナログな質感とともに映し出される。アピチャッポンは映画監督として劇場映画を制作するだけではなく、現代美術の分野においても精力的に活動している。他の映画作品同様、本作も劇場映画としてだけではなくヴィデオ・インスタレーションとして展覧会で公開されてきた。日本においては2014年に京都市立芸術大学のギャラリー@KCUAで開催された個展「PHOTOPHOBIA」や2016年から2017年にかけて東京都写真美術館で開催された個展「亡霊たち」でも他の作品とともに展示されている。

アピチャッポンの作品は、単体の作品として論じられるというよりは、他の作品との関連性のなかで語られることが多い。例えば、アピチャッポンの研究者である中村紀彦はアピチャッポンの作品が「きわめて複雑で多層的である」ことを指摘し、「映画作品とヴィデオ・インスタレーション作品は双方の技術や形式をダイナミックにとり込みながら、きわめて密に相互作用をおこしているといえる」と述べている。『Ashes』もまた先行研究においては、展示作品と映画作品の関係性の中で言及されることが多く、アピチャッポンの多様な活動の一端として取り上げられるに留まっている。

しかしながら、この映像作品には他のアピチャッポンの作品とは異なる点が存在する。それは動画配信サイトMUBI上で公開されることを前提に制作されたという点だ。本作にはいわばウェブ動画として制作公開されたという特殊な経緯があり、アピチャッポンの劇場公開を目的とした映画作品や、展示空間を前提に制作された映像作品とは異なる文脈を持っている。では映画館でも展覧会でもなく動画サイトという環境において公開されたこの映像作品はどういった意味を持ち得るだろうか。そこで本論では『Ashes』を単体の作品として注意深く観察し、ウェブ動画という特性を考慮しつつ分析を行うことで、アピチャッポンがこの作品を通して行おうとしたことを明らかにする。

そのため本論文では以下のような手続きをとる。第1章では、本作を前半、後半に分けて概観する。本作を時系列順に確認しつつ、映像内の要素について分析を行うことで、『Ashes』に存在するいくつかの対比構造を明らかにする。特に前半部分では粗くアナログな質感とともに親密さを感じさせる映像が映し出され、後半部分ではクリアでデジタルな質感である一方、どこか親密さに欠ける映像が映し出されていることを確認する。第二章では先行研究である、中村紀彦の「映画は静止を求める──「停滞の映画」についての覚書──」『エクリヲvol.9』(エクリヲ編集部、2018年)と徳山拓一の「アピチャッポン・ウィーラセタクン──政治と日常の親密さ」(https://artscape.jp/focus/10132997_1635.html、2020年12月6日観覧)を参照し、『Ashes』が、ストーリーを読み取らせるものというよりは、映像自体の物質性や、映画というメディアそのものについて思考させる自己言及的な映画であることを明らかにする。加えて第一章で確認した映像の親密さがどういった要素から生まれているのかを、光学機器、眼差しというキーワードをもとに考察し、それが撮影メディアの違いと被写体への向き合い方によるものであると明らかにする。第三章では、レフ・マノヴィッチ(Lev Manovich, 1960-)の『ニューメディアの言語──デジタル時代のアート、デザイン、映画──』(堀潤之訳、美鈴書房、2013年)を手がかりに、デジタルとアナログといったメディア間の差異が、等しくデジタル信号に還元されてしまう状況であることを確認する。その上で第二章を踏まえ改めて議論を行い、本作が前述の状況を受け止めつつ露悪的にアナログ映像表現の不可能性を表現していることを明らかにする。そして終章では、ウェブ動画として公開されたこの作品が、デジタル映像時代におけるアナログ映像表現の弔いであると結論づける。