2022年度 同窓会特別賞

「理解」されるLGBTQ+

展覧会「WE ARE EVERYWHERE」から考える、癒着する社会と芸術

- 田中めいさん

- 山城ゼミ

📝要旨📝

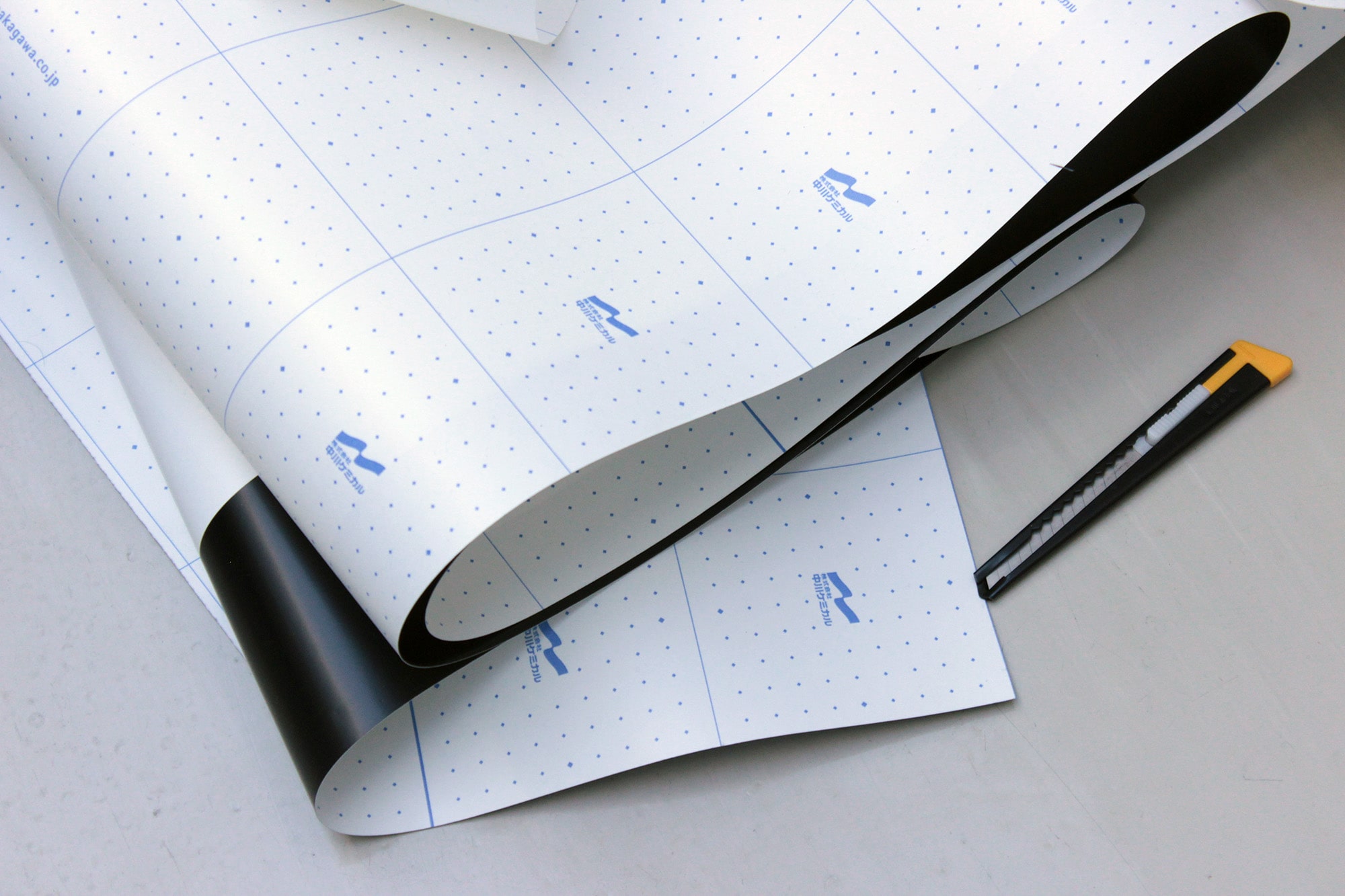

筆者は本論考に先立ち、2022年9月23日(金・祝)から 29日(木)の7日間に渡り、京都府上京区に位置する堀川新文化ビルヂング「ギャラリー&イベントスペース NEUTRAL」にて、四作家、一書店を招き展覧会「WE ARE EVERYWHERE」を開催した。本展はLGBTQ+の存在を少しでも身近に感じてもらうことを第一の目標とし、そのためにまず自分のジェンダーやセクシュアリティについて考えるきっかけとなることを目指した。

またLGBTQ+でなくとも、自分を構成する社会的要素、例えば年齢、人種、生まれ育った国/地域やハンディキャップの有無などを意識し、自分が知らず知らずのうちに受けている、また受ける可能性がある差別や偏見を知ることは、全く立場の異なる他者について「想像/理解(しようと)する」ことに繋がるはずだと考え、他者理解のために自分について知り考えることのできる構造を目指した。

本論考では「ジェンダー」を出生時の体の性別=セックス(Sex、生物学的性)に対し、社会的/文化的な性を指す言葉であり、「セックスを問わず、個人の容姿や性表現などから、他者の個人的な価値観によって判断される性別」として使用する。また「セクシュアリティ」をセックス、性自認、性役割、性表現、性的指向を包括した言葉とする。加えてシスジェンダー(Cisgender)でヘテロセクシュアル(Heterosexual)と自認する人々をストレート(Straight)と表記する。

本論考、また展覧会開催にあたって執筆したステートメント等の中では、最もシンプルに包括している表現であると考え「LGBTQ+」を使用しており、また「性的少数者」という言葉は「大多数と違う」こと、また少数者であることを助長してしまう表現であると考えているため、本論考では「LGBTQ+」と表現する。

展覧会「WE ARE EVERYWHERE」の分析を第一章で行い、第二章ではLGBT(QIA+)という言葉の「認知」率と「理解」率をとったアンケート、そしてプライド・パレードから、ストレートがLGBT(QIA+)の存在をどのように捉えているのか意識を探る。第三章にてセクシュアリティをメインテーマとした国内の展覧会事例を二例挙げ、分析を行い、展覧会「WE ARE EVERYWHERE」が一体どのような意味を持っていたのか、そして持ち得たのかを探った。

「身近に感じてもらう」という目標を掲げ、「社会に何を求められているのか」をベースに構成したが、「理解してもらう」側の行動であった。また進んでいるとは全く言えない法整備の状態に触れることをせず、自分がまさかここまで諦め、また内面化されたフォビアを抱いているとは思ってもみなかったが、鑑賞者にも自分について考える時間が少しでもあっただろうか。

これまでに自治体や企業によって行われたアンケートや、プライド・パレードの変遷を追い日本人の問題意識を測ったがとても十分と言える状態ではなかった。LGBTQ+ は「認められ、理解される」社会を求めているわけではない。むしろ、例え一部が認めず理解しなかったとしても、偏見にさらされたり差別されることが当たり前になってしまっている社会から、身近に存在している「かも」ですらなく、確実に存在しており、不快な思いをせずに生きていけることが当たり前な社会になることを目指しているのである。私たちはクローゼットに「入らされている」のであり、自ら望んで入っているわけではない。したい/したくないではなく、する/しないという選択肢である必要がある。

国内の展覧会事例を二例踏まえた上で、展覧会「WE ARE EVERYWHERE」は「芸術をみる展覧会」というよりは、LGBTQ+について「社会的な問題」として考えを巡らす場として捉えている鑑賞者も多く、筆者は当事者としての「正しい」情報を求められがちであった。セクシュアリティについて語る時、誤っていることはあっても、「正しい」ということはないだろう。

歩み寄ることと、フォビアを許すことは違うと常に意識し、「社会に何を求められているのか」ではなく「自分が社会に提示することができるものは何なのか」を考え、当事者性を保ちつつ、いかにして「展覧会」という形に落とし込んでゆくのか、探り続けていく。